鼠疫(黑死病)在 14 世紀曾造成歐洲約 5 千萬人死亡,超過當時人口的一半。時至 21 世紀,人們仍飽受傳染病之苦。國內 SARS 期間人人自危,口罩不離身的情景還記憶猶新,季節性的流感與登革熱也從未消失。傳染病的威脅從未解除,公衛專家認為人類正面臨前所未有的流行病大爆發危機,可能比之前的 SARS、伊波拉、茲卡都更為嚴重。

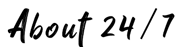

CRISPR 技術在近年來在各方面都引發熱烈討論,而今 CRISPR 技術又開闢了新的戰場,再次提升使這項技術有更加廣泛的應用價值。CRISPR 早已是生醫研究上實用的基因編輯方法,但很快的也能成為低價又方便診斷工具,運用於判斷患者是否受到茲卡或登革熱等疾病感染。

以化學藥物治療癌症是腫瘤治療中發展很早且運用最廣的方法。但是化療藥物進入病患體內後通常都是敵我不分,一方面消滅癌細胞的同時也會造成正常細胞的損傷,因而導致貧血、嘔吐、倦態、掉髮等副作用(註 1)。因此癌症藥物的研發除了要提高藥物毒殺癌細胞的能力,也必須增加攻擊的準確性以降低藥物的副作用。

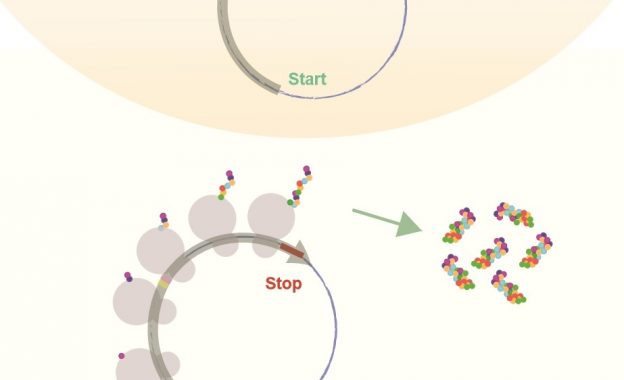

幾年前科學家發現了一種全新 RNA 分子,不同於其他功能已知的 RNA,這些分子會形成封閉的迴圈狀,因而被稱做環狀 RNA。儘管我們所知甚少,不過這些分子的數量可不少,尤其在大腦中還會隨著年齡而累積。相對於帶有製造蛋白質訊息的 mRNA,環狀 RNA 以往被認為在細胞中負責其他事。

這兩天 5/11~12 日,由承業生醫企業集團,偕同社團法人國家生技醫療產業策進會、中臺科技大學三個分別代表產、學、民間的組織,在台北舉行《2017 國際長照產業領袖論壇》。除了各國的長照相關專家分享他們各國的經驗,背後其實也需要資通訊的基礎建設,才有辦法在繁瑣的照護工作之外,協助記錄病患狀況。

壓力、遺傳甚至吸菸都會使人的白頭髮增加(註 1) 。而年過中年,隨著年齡的增長白頭髮更是隨之愈來愈多。此外,年齡也是許多疾病的危險因子(註 2) ,其中包括心血管疾病。

你知道嗎?即使一個人失明,但他的神經線路仍提供了另一種看到的方法。 失明超過 20 年的美國佛羅里達州女子法蘭柯(Mary Ann Franco)發現,她不小心跌倒撞到頭後竟然又重見光明,負責照護法蘭柯的醫生表示這是一場奇蹟,且認為或許是因為撞到頭讓血流重回大腦的關鍵部位,法蘭柯才能重新看到這個世界。

從事登山露營等戶外活動時遭到蜂螫的新聞事件偶有報導,嚴重時甚至會造成被螫者不幸死亡,連登山老將也可能成為虎頭蜂攻擊事件的犧牲者(註 1)。因此,一般大眾對虎頭蜂、大黃蜂通常會有極大的厭惡或恐懼感。但是牠們並非百害而無一利,近年來有科學家發現巴西大黃蜂毒液中的毒素也有殺死癌細胞的功效,正所謂「以毒攻毒」。

對所有的家長而言,孩子得到癌症絕對是一件非常難以接受的事,如何想像小小年紀、天真無邪的孩子竟然會得到癌症呢?雖然兒童癌症(pediatric cancer)發生的人數(註),與成人癌症相比算是微不足道,但台灣每年有 5、600 個新的兒童癌症病例,代表的即是 5、600 個年輕生命及其家庭必須面對癌症的痛苦與磨難。以色列科學家最近的研究顯示,人工受孕的胎兒出生後罹癌的風險似乎較高,建議家長應多注意孩子的健康狀況。