中國醫療器械博覽會(CMEF)為亞太最大的醫療器材展會,每年於春季、秋季各舉辦一次,本屆秋季展覽在 10 月 29 日至 11 月 1 日舉辦,位於深圳會展中心,吸引超過 2,600 家中國本土廠商與外國廠商參展,領域包含影像診斷、監測儀器、體外診斷、手術器械、醫院設備、醫用耗材、遠距醫療與雲端系統、醫療服務自動化設備等,參展人次估計高達 12 萬人次。

中央研究院生物醫學科學研究所研究員謝清河、羅傅倫(Dr. Roffler, Steve R.)研究團隊,成功開發「具導航能力且可重複投遞之新型標靶藥物輸送系統」,藥物、幹細胞或血管生長因子得以精準輸送至人體患部,能促進心血管疾病患者的心血管再生。此項技術將為糖尿病引發的下肢缺血患者帶來福音,也可望應用於癌症治療。此研究成果 11 月 16 日刊登於國際頂尖期刊《科學轉譯醫學》(Science Translational Medicine),並被選為重點論文,向世界主要媒體發文介紹。

本次中國醫療器械博覽會(CMEF)可以說是十二五計畫的成果發表會,顯示出中國醫療器材產業發展進口替代已有一定成效,舉凡醫院所需的醫療器材幾乎能自主供應,本篇主要著重本次展出的影像診斷與體外診斷這兩大類醫材。

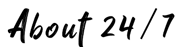

鐮刀型貧血是如今仍於全球肆虐的遺傳性疾病,在美國就有 9 萬人受到影響(且大部分是非裔美國人)。患有這種疾病的患者體內的紅血球並不像一般人的呈雙凹圓盤狀,而是如同字義上的意思,形成一種細長的鐮刀狀。這些不健康的紅血球會造成疼痛,虛弱,甚至會傷害到器官,嚴重者甚至會喪命。而導致這種疾病的起因是因為基因的單一核甘酸發生突變。

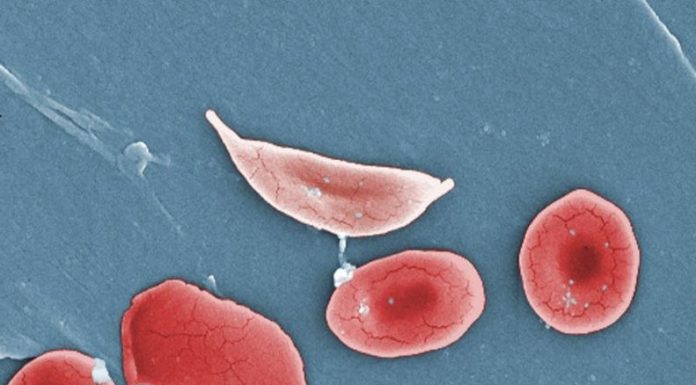

2014 年 7 月,Google X 實驗室宣布與瑞士諾華(Novartis)製藥公司合作,共同研發一款智慧的隱形眼鏡。這種眼鏡能夠監測患者的血糖水平,讓患者免去抽血化驗的痛苦,此外還能幫助老花眼、近視眼患者,為他們提供更自然的眼球對焦能力。

據《每日郵報》報導,美國西北大學的 John A. Rogers 教授團隊研發出了一款超薄的「皮膚貼片」,可以根據使用者運動時產生汗水裡的代謝物和電解質,監測到用戶的身體健康情況,並將數據即時同步到智慧手機上。這種硬幣大小的皮膚貼片本身是不需要電源的,有效使用時間僅為幾個小時。

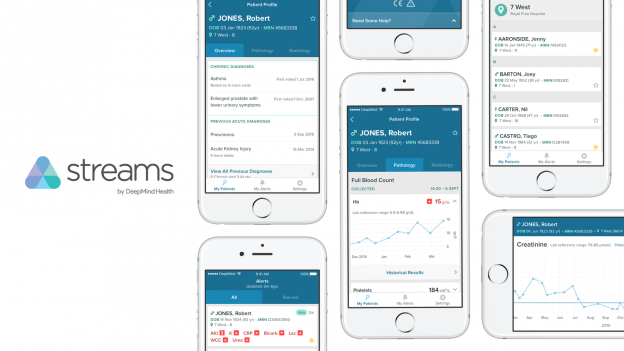

DeepMind 與英國國家醫療服務體系 NHS 正式達成 5 年合作。做為合作內容,NHS 下屬規模最大的醫院之中,位於倫敦的 3 家醫院 Royal Free、Barnet 和 Chase Farm,已經同意與 DeepMind 分享 160 萬名患者的醫療數據。

30 歲的瓦列里‧斯皮里多諾夫(Valery Spiridonov)是一名俄羅斯的電腦工程師,最近,他打算讓自己的腦袋搬家。

在 2013 年開始吞噬西非的伊波拉病毒著實讓科學家非常傷腦筋,這不僅在於疫情的嚴重性,更在於前後病毒威力的差別:先前的疫情爆發僅讓不到 600 人被感染,但光是在賴比利亞、獅子山共和國和幾內亞在疫情受到控制之前,就超過 2 萬 8,000 人被感染。

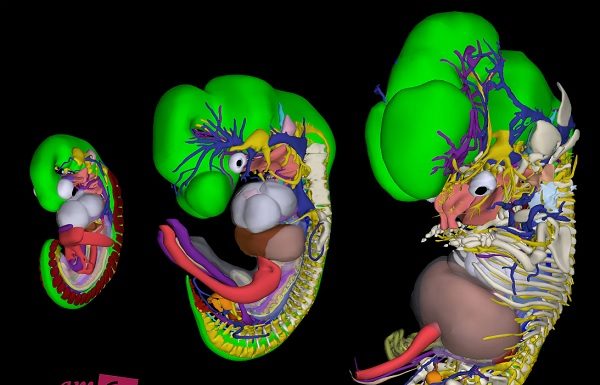

對於醫生來說,大量閱讀相關領域的書籍是進修的好方式,但若是書籍上的圖片、圖表或是參考數據已過時,甚至是超過半世紀以前所做的研究,這樣一來就無法與時俱進。而來自阿姆斯特丹大學學術醫學中心(AMC)的研究團隊為了解決這樣的窘境,花了 45,000 小時的時間打造未滿兩個月的胎兒 3D 演進圖,也希望能在未來幫助醫生更了解早期的胎兒發育。